Le chemin de Laval : une route pour vivre et pour rester ici

- Marc Gadoury

- il y a 4 jours

- 9 min de lecture

Au début des années 1830, la région baignée par la rivière Montmorency est en plein mouvement. Les vieilles paroisses du bord du fleuve (Beauport, L’Ange-Gardien, Château-Richer, Sainte-Anne-de-Beaupré) sont presque saturées. Les terres de front sont prises depuis longtemps, les familles se divisent, les enfants doivent partir « en profondeur ».

En même temps, de nouveaux arrivants s’installent : parmi eux, plusieurs familles irlandaises qui remontent les vallées et s’établissent dans le canton de Tewkesbury et dans les hauteurs de la future paroisse de Laval. On défriche, on construit des cabanes, on s’approprie un territoire qui, sur les cartes, existe à peine. Mais, il manque une chose essentielle : un chemin pour relier tout ce monde au reste du pays.

Des colons isolés, sans accès vers le reste du pays

C’est ce que rappellent avec insistance les colons dans une pétition adressée à la Chambre d’assemblée, datée du 8 février 1831. Ils se présentent comme « propriétaires de terres dans la paroisse de Laval, seigneurie de Beaupré, comté de Montmorency ».

Leurs terres sont situées à environ deux lieues et demie du fleuve Saint-Laurent, entre les profondeurs de la paroisse de L’Ange-Gardien et du township de Tewkesbury. Elles s’étendent sur près de trois lieues de long par trois lieues et demie de profondeur. Sur le papier, c’est immense. Sur le terrain, c’est isolé.

Les colons expliquent très clairement leur problème :

· Il n’y a ni route ni chemin de communication entre leurs nouvelles terres et les « anciens établissements ».

· On leur a accordé ces terres « à condition de les établir immédiatement à peine de perdre tout droit à icelles » : ils doivent donc s’y rendre maintenant, avec leurs familles, leurs vivres, leurs ustensiles.

· Mais les terres sont « si reculées et éloignées » qu’il leur est impossible de s’y rendre sans au moins prolonger deux chemins d’accès depuis le vieux pays habité soit « en continuant le chemin de Stoneham ou celui du lac Beauport, ou en adoptant telle autre direction qui pourrait être jugée plus avantageuse ».

En ouvrant la route, les pétitionnaires promettent qu’ils pourront fournir « par leur travail et leur industrie le nécessaire à leurs familles tout en devenant utiles au pays en général ». Bref ! Participer pleinement à l’économie du Bas-Canada, à condition qu’on leur donne les moyens de sortir de leur enclavement.

Le message est limpide : sans chemin, pas de colonisation durable.

Un premier geste officiel vers l’ouverture d'un chemin

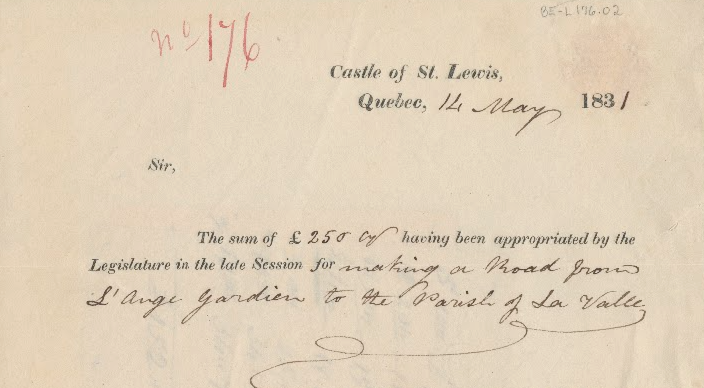

Le 14 mai 1831, depuis le Château Saint-Louis, la résidence officielle de Matthew Whitworth-Aylmer (Lord Aylmer), gouverneur général à Québec, le gouvernement du Bas-Canada autorise une somme de 250 £, l’équivalent d’environ 30 000 $ à 35 000 $ d’aujourd’hui, pour ouvrir un chemin reliant L’Ange-Gardien à la paroisse de Laval.

Une lettre officielle mandate alors un petit comité local pour superviser les travaux et gérer la dépense. Ce geste marque l’un des premiers appuis administratifs à l’ouverture d’un accès terrestre vers les terres hautes.

L’entrée en scène de Joseph Hamel

Pour répondre à la pétition, le gouvernement ne se contente pas de belles paroles. Des commissaires sont nommés (l'abbé Antoine Parant du Séminaire de Québec, Joseph Guérin et Eliza Miller, écuyers) pour « faire ouvrir un chemin qui conduit à la paroisse de Laval ». Leur homme sur le terrain : Joseph Hamel, arpenteur, déjà bien familier des parages.

Ses instructions sont précises :

· Suivre autant que possible la rive de la rivière Montmorency jusqu’au confluent du « Bras » ou petite fourche (le bras de la Montmorency, future rivière à l’Île).

· Remonter ce bras jusqu’à un point favorable pour bâtir un pont.

· Traverser et suivre la rive gauche jusqu’à la ligne du 7 ᵉ rang de Laval.

Le 31 août 1831, Hamel note dans son journal qu’il part pour « explorer et chaîner le chemin ». Mais il n’est pas seul. Autour de lui, une petite équipe qui en dit long sur la réalité du terrain :

· Benoni Légendre et François Gagné, chaîneurs chargés de mesurer les distances.

· Élie Sioui, Joachim Picard et André Romain, bûcherons et porteurs.

Derrière ces noms, on distingue un mélange de guides canadiens-français et autochtones, habitués aux forêts de la Montmorency. Les patronymes Sioui et Picard, notamment, renvoient à la nation wendate, présente depuis longtemps dans la région.

Hamel amorce son tracé sur la ligne seigneuriale entre les seigneuries de Beauport et Beaupré, plus exactement sur la terre du nommé Alexandre Tessier dit Laplante, du 2e rang des concessions de L’Ange-Gardien.

Hamel a la plume d’un technicien, mais son journal laisse filtrer la dureté de la tâche : une pluie battante les 2 et 3 septembre, des montées « raides », des pentes « à pic », des marais à éviter, des ponts à prévoir sur des ruisseaux, sur la rivière Euclide, sur la rivière au Pin, puis plus loin sur la rivière Richelieu qu’il décrit comme « jolie ».

Des sentiers existants, d’anciens chemins, une cabane au bout du monde

Quand on lit la correspondance adressée aux commissaires, on comprend que le futur « chemin de Laval » ne part pas d’un territoire complètement vierge. Ces commissaires rêvent de l’élargir (14 pieds de large) et de le rendre carrossable. Il existe aussi de vieux chemins, des sentiers de chasse, des passades utilisées par les colons, les bûcherons, les guides autochtones.

Dans le journal de terrain de Joseph Hamel, on voit réapparaître cette réalité :

· Il parle d’« un vieux chemin » où il fait descendre son tracé.

· Il mentionne des coulées, des marais, des « montées qu’on ne peut éviter », toute une géographie déjà connue des gens du coin.

· Et surtout, il note la présence d’un repère essentiel : la cabane de Lamotte, petite halte perdue dans la forêt, près du ruisseau Euclide, endroit du futur Moulin-Vallière.

Cette cabane devient une sorte de phare dans le bois : on y envoie « André Romain chercher des provisions », on y revient en descendant vers la rivière. Pour les colons et les arpenteurs, Lamotte n’est pas seulement un voisin : c’est un point d’ancrage au milieu d’un territoire en train de se structurer.

Chaîner, pointer, éviter : un chemin qui se faufile entre montagnes et rivières

Jour après jour, Hamel décrit son travail de géomètre dans un langage mêlé de chiffres et de remarques très concrètes :

· On « place le chemin à trois pieds à droite » pour éviter une descente trop abrupte.

· On « pointera sur de hautes terres bornées de 30 pieds de chaque côté ».

· On signale « quelques gros sapins qu’il faudra éviter ».

· On prévoit un pont de 30 ou 36 pieds sur tel ruisseau ou telle rivière.

À la lecture, on devine la stratégie : profiter de chaque coulée, de chaque pente douce, de chaque plateau pour s’ouvrir un passage carrossable. Parfois, on suit les lignes de lot, parfois on doit quitter la rivière pour contourner une montagne ou un escarpement.

Sur la rivière Montmorency, justement, Hamel bute sur un obstacle qui l’empêche de poursuivre le chemin au bord de l’eau. Il décide alors de monter l’escarpement et de traverser la montagne pour rejoindre le « Bras » de la Montmorency. C’est ce qu’il résumera plus tard dans son rapport du 21 septembre 1831 :

« Je tombai sur la rive du Montmorency sur le 6e lot et la suivie de près jusqu’au 13e lot espérant pouvoir continuer plus loin le long de la rivière. Mais, rendu au 14e lot, je me trouvai arrêté par une écore à pic sur le bord de la rivière. Alors, j’avançai dans le sentier des chasseurs et reconnu qu’il serait difficile, sinon impossible de suivre la rive de la rivière ; c’est pourquoi je montai l’écore et continuai dessus jusqu’au 21e lot et ensuite je suivis les fonds de la rivière jusqu’au ruisseau ou rivière au Pin et au-delà je dirigeai ma course à travers les montagnes, vers le Bras ou Petite Fourche du Montmorency duquel Bras j’atteignis les écores sur le 56e lot du dit chemin et sur les terres du 2e rang de la paroisse de Laval. Alors connaissant qu’il n’y avait aucun obstacle qui empêchât de suivre l’une ou l’autre des rives de ladite fourche, je ne fis que plaquer le chemin de ce point jusqu'au 8e rang et toujours sur la même rive droite de la dite fourche, sur un terrain superbe et très propre pour y faire un chemin. Ce qui fait, compris les 56 lots de 3 arpents chacun, une distance de dix milles de chemin à faire ».

Ce choix est décisif : plutôt que de s’acharner à suivre la rivière principale, on bascule vers une autre vallée, celle du bras (aujourd’hui rivière à l’Île), qui offre un terrain plus favorable à la route et à l’implantation des lots de Laval.

Le 9 septembre 1831, son équipe sort finalement du bois. Le travail de reconnaissance est terminé : reste à transformer ces lignes sur le papier en route réelle, avec ses fossés et ses ponts de bois.

La cabane de Lamotte, halte stratégique

Au cœur de ce réseau de vallées et de montagnes, la cabane de Joseph Lamotte (maison et étable) revient comme un motif. Hamel y passe, y renvoie ses hommes, y trouve des provisions. Le journal mentionne « la terre de Lamotte », des échanges de lot avec Jacques Garneau, des repères de lignes de rang près de ses terres. Ce n’est pas la première fois que nous rencontrons le patronyme de Lamotte dans nos recherches. On sait qu’il possède un moulin à scie sur le bord de la rivière Montmorency en 1836. Il est aussi peut-être impliqué dans un incident avec des policiers, en 1841, au lieu-dit La Misère.

Pour les habitants de l’époque, cette cabane est un peu l’équivalent d’un relais routier avant l’heure, un point fixe dans un paysage en transformation. C’est là que se croisent les bûcherons, les colons, les arpenteurs, les guides autochtones et canadiens-français.

Dans notre imaginaire d’aujourd’hui, on peut y voir l’un des premiers « postes avancés » de ce qui deviendra Sainte-Brigitte-de-Laval : une présence humaine stable autour de laquelle s’organise peu à peu le tracé du chemin.

Le verdict de Hamel : un chemin difficile, mais faisable

Le 21 septembre 1831, de retour à Québec, Joseph Hamel signe son rapport final aux commissaires. Il y dresse un bilan honnête du terrain :

· Le chemin passe sur un « terrain inégal », particulièrement là où il faut « attaquer la Montmorency ».

· La montagne où l’on doit monter et descendre exigera des côtes longues, mais il affirme qu’on pourra les adoucir.

· Il faudra construire plusieurs ponts, dont un d’au moins trente pieds, en plus de nombreux petits ponts sur les ruisseaux et torrents, sans oublier celui du Bras de la Montmorency qui sera d’environ 50 pieds.

Et pourtant, malgré cette liste d’obstacles, Hamel demeure optimiste. Par endroits, « il sera très facile de jeter des ponts sur le Bras, surtout entre les 5 ᵉ et 6 ᵉ rangs », comme il l’écrit. En suivant les coulées, en contournant les montagnes par la gauche ou la droite, en profitant des plateaux, on parvient à tracer un chemin réaliste entre les anciens établissements du fleuve et les nouveaux rangs de Laval.

Le rapport des commissaires

Le 24 novembre 1831, les commissaires chargés du nouveau chemin rédigent un brouillon de lettre destiné à Lord Aylmer. Ils y dressent un bilan très concret de l’avancement des travaux : le tracé est désormais ouvert jusqu’au 25 ᵉ poteau, environ 75 arpents, dont 54 arpents sont entièrement achevés et forment, selon eux, « un bien beau chemin ». Sur cette portion, on a dû ériger trois ponts de 36 pieds et un plus imposant de 56 pieds et d’une quinzaine de pieds de largeur.

Les commissaires soulignent la solidité de ces ouvrages, suffisamment élevés, pensent-ils, pour résister aux crues. À cela s’ajoute une quinzaine de petits ponts, l’adoucissement de plusieurs côtes dont on a abaissé le sommet de 8 à 10 pieds, ainsi que des fossés creusés dans les zones marécageuses afin d’assurer un écoulement adéquat des eaux. Résultat : un chemin « très praticable », même pour des charges lourdes.

C’est à partir de ce constat qu’ils enchaînent avec une demande urgente de financement :

« La somme votée pour ouvrir ce chemin étant absolument nécessaire pour la sortie des colons irlandais qui ont pris des terres, nous estimons qu’il faudrait au moins une somme de 500 livres courant pour conduire le chemin jusqu’au huitième rang de la paroisse de Laval ».

De la ligne d’arpent à la route de village

Pour les habitants de Sainte-Brigitte-de-Laval d’aujourd’hui, le journal de Joseph Hamel et la pétition de 1831 racontent plus que de simples mesures de terrain. Ils révèlent :

· L’angoisse très concrète des colons, irlandais et canadiens-français, devant l’isolement de leurs terres.

· La collaboration étroite entre arpenteur, guides autochtones, bûcherons et habitants pour lire le territoire et en tirer un passage viable.

· La présence d’anciens chemins (sentier des chasseurs) et de cabanes comme celle de Lamotte, qui tissent un premier réseau de circulation avant la route officielle.

Quand on emprunte aujourd’hui les routes et les sentiers qui montent de la vallée de la Montmorency vers les plateaux de Sainte-Brigitte-de-Laval, on circule, souvent sans le savoir, dans les traces de ces premières lignes d’arpent.

Entre les chiffres arides du journal de Hamel et les phrases pressantes des pétitionnaires se dessine une histoire très humaine : celle de familles qui réclament, avec l’aide d’un arpenteur tenace et de guides du pays, le droit le plus simple qui soit : un chemin pour vivre et pour rester ici.

Sources : Les extraits d'archives tirés de cet article proviennent tous du Musée de la civilisation, fonds d'archives du Séminaire de Québec, Titres Laval, no 176.

Pour en savoir plus : Joseph Hamel Antoine Parent Lord Aylmer

Excellente recherche Marc!!! J'ajouterais que le patronyme Picard, celui de Joachim, est aussi un de ceux qu'on retrouve souvent à Wendake, comme Sioui.